Harnsteine und Gallensteine – Ein Volksleiden mit hohen Rezidivraten

Wann, wie und warum behandeln? Prävention hilft!

News/Pressemitteilungen

Über 3,8 Millionen Menschen in Deutschland sind jährlich von Steinerkrankungen betroffen – eine Zahl, die weiter ansteigt und eine Rezidiv-Rate von fast fünfzig Prozent hat. Aber wann sind diese Steine behandlungsbedürftig, welche modernen Therapieansätze gibt es, und warum ist eine frühzeitige Diagnose so entscheidend?

Diese und viele weitere Fragen beantworteten im Casino der GRN-Klinik Sinsheim Dr. Christian Dietrich, Leitender Oberarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie und Dr. Matthias Hassenpflug, Chefarzt der Allgemein-Chirurgie sowie Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie der GRN-Klinik Eberbach sowie Leiter des Urologischen Steinzentrums Rhein-Neckar-Odenwald.

Gallensteine – Ein Volksleiden mit hohen Risiken

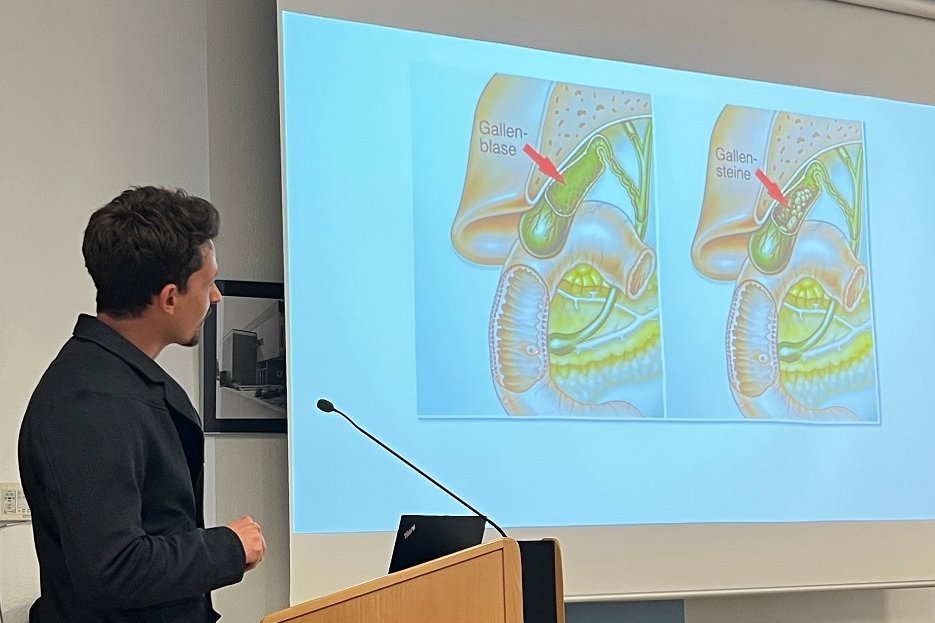

Dr. Christian Dietrich begann mit einer ausführlichen Darstellung der Risikofaktoren und der Entstehung von Gallensteinen. Nicht beeinflussbare Faktoren wie genetische Veranlagung, Alter und Geschlecht sowie medizinische Risiko-Faktoren wie Diabetes mellitus, hormonelle Einflüsse oder chronische Entzündungen spielten eine maßgebliche Rolle, aber auch beeinfluss-bare Lebensstil-Faktoren wie Ernährung, Bewegungsmangel, Alkohol, Rauchen und Übergewicht.

Symptome wie starke Oberbauch- oder Schulterschmerzen, Koliken, Übelkeit, Fieber, dunkler Urin, heller Stuhlgang und Gelbsucht seien oft Anzeichen einer schwerwiegenden Erkrankung der Gallenwege. Besonders alarmierend sei jedoch die Tatsache, dass bis zu 10 Prozent der Gallengangsteine zunächst keine Symptome verursachten und oft erst im Zuge von Komplikationen auffielen.

„Zu den häufigsten Komplikationen bei Gallengangsteinen, die schnelles Handeln erfordern und als Notfall einzustufen sind, zählen die obstruktive steinbedingte eitrige Gallenwegsentzündung, Gelbsucht, die sehr schnell zu einer Blutvergiftung führen kann, eine akute Gallenblasenentzündung oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung“, erklärte Dr. Dietrich. „In der Inneren Medizin kommen zur schonenden Behandlung von Gallensteinen innovative Verfahren wie die Endoskopische Retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) zum Einsatz. Mit dieser Methode könnten Gallengänge gesäubert und Gallensteine sicher entfernt oder zertrümmert werden, ohne dass eine große OP notwendig sei“, informierte Dr. Dietrich. Möglich sei auch die Einlage eines Röhrchens zu sicherer Ableitung der Galle und eventuell Eiter. Es gibt auch eine medikamentöse Steintherapie zur Auflösung kleinerer Gallensteine, jedoch kommt diese nicht bei Vorliegen von Komplikationen zum Einsatz.

Einblicke in die chirurgische Behandlung

Dr. Matthias Hassenpflug zeigte auf, wie Gallensteine chirurgisch behandelt werden können: In den meisten Fällen erfolge die Entfernung der Gallenblase minimalinvasiv über kleine Schnitte durch die Bauchdecke. “Zur Veranschaulichung der OP habe ich Ihnen die in einem Metallcontainer steril verpackten Operationsinstrumente mitgebracht“, so der Chefarzt. Er erklärte von jedem Instrument die jeweilige Verwendung und lud die Gäste ein, alle Instrumente einmal selbst in die Hand zu nehmen. Im anschließenden Operationsvideo sahen die Besucher eine Gallenblasenentfernung und bekamen den genauen Ablauf der Operation erklärt.

Harnsteine – Diagnose und moderne Therapien

„Harnsteine gehören zu den Volkskrankheiten, die aufgrund veränderter Ernährung und Lebensgewohnheiten zunehmen und immer häufiger Erwachsene und auch Kinder betreffen“, erläuterte Dr. Jan Voegele. Akute Symptome wie meist einseitige kolikartige Schmerzen und Ausstrahlung in Unterbauch, Rücken und äußere Genitale entstünden vor allem, wenn Steine die Harnwege blockierten. Häufig treten neben den Schmerzen auch Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufprobleme auf. „Nicht der Stein selbst ist schmerzhaft, sondern der Druckanstieg im Hohlraumsystem der Harnwege. Die Steinkolik ist ein urologischer Notfall - zügiges und korrektes Handeln ist deshalb von großer Bedeutung und erfordert in der Regel eine stationäre Behandlung“, warnte der Chefarzt.

Die moderne Diagnostik setze auf strahlungsarme bildgebende Verfahren wie das Stein-CT oder die Kontrastmittel-Untersuchung. Während das MRT in der Diagnostik von Harnsteinen nicht geeignet sei, biete das CT eine präzise Übersicht über die Lokalisation und Größe des Steins.

Die Behandlung von Harnsteinen hänge von deren Größe und Lage ab. In vielen Fällen sei eine konservative Therapie, die sogenannte „Medical Expulsive Therapy“ (MET) ausreichend.

„Hierbei wird der Harnstein durch Medikamente und ausreichende Flüssigkeitszufuhr auf natürliche Weise ausgeschieden. Etwa 80 Prozent der Steine sind unter diesen Bedingungen abgangsfähig. Bei größeren Steinen oder akuten Blockierungen kommen minimalinvasive operative Verfahren zum Einsatz“, so Dr. Voegele. Er verwies auf die Bedeutung neuer Technologien wie flexible Harnleiter-Nierenspiegelungen und die perkutane Steinsanierung (PCNL), die es ermöglichten, Steine schonend zu entfernen. „Besonders in schwierigen Fällen, wie bei infizierten Harnstauungen, ist eine schnelle Druckentlastung durch die Einlage eines Katheters oder einer Nierendrainage notwendig“, erklärte der Experte.

Ein echter „Gamechanger“ in der Therapie von Harnsteinen sei die Verwendung neuer Geräte und Technologien, die über moderne endoskopische Verfahren wie flexible URS oder mini-PCNL angewandt werden bzw. zum Einsatz kommen. Damit kann die Liegedauer verkürzt werden und die Gesundheit der Patienten schneller wiederhergestellt werden.

Die beste Methode zur Vermeidung von Harnsteinen bleibe die Prävention. Besonders bei Patienten mit einem hohen Risiko für Rezidive – etwa aufgrund genetischer Veranlagung oder zugrunde liegender Erkrankungen – seien regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen entscheidend. „Für alle anderen gilt: Viel trinken! Ein Urinausscheidungsvolumen von 2 bis 2,5 Litern pro Tag ist für eine gute Vorbeugung wichtig“, betonte Dr. Voegele.

Weitere Informationen: